【卒業生インタビュー/海外勤務】カメルーン便り 続編~あこがれのアフリカから②~

2025/08/01

玉井 真理子さん

日本語教師養成講座 2023年1月卒業

「カメルーン便り~あこがれのアフリカから~」前回の内容はこちら

「かとりせんこうは、どちらですか?」

ある日の授業の休み時間に私は学生の一人から聞かれました。日本語初級クラスの授業です。場所はアフリカ中央部の国カメルーンの首都ヤウンデ。日本での仕事を辞め、ここカメルーンの民間の日本語学校で日本語教師の仕事を始めてちょうど1か月たった頃のことです。

学生は最初から「かとりせんこう」と言えたわけではありません。「か〇▼※◇■☆・・・は、どちらですか?」と聞かれた私は、「か/カ?」と聞き返しました。日本語教師としてはもちろんカタカナ言葉の可能性も念頭において、自分のボキャブラリーとカメルーン人学習者のそれをつき合わせつつ、2度ほど聞き返しましたがわかりません。

すると、学生は教室の隅のほうを指さして、指でグルグルと円を描く手振りをします。そこで勘のいい日本語教師である私は気づくのです。

「かとりせんこう!」

学生の目が輝きます。そして言います。

「かあと・・せんこう」

私の目には涙が!なーんて、なるわけないじゃないですか、蚊取り線香ぐらいで(笑)

さて、私が1か月と少し前に日本を発ってくるときに、一番心配したことのひとつはマラリアをはじめとする、虫によって媒介される病気です。断水や停電に耐える覚悟はできていても、マラリアだけは勘弁して!と思っていた私は、虫よけグッズを買いあさり、カメルーンに到着後はさっそく蚊取り線香を買いに行きました。

七夕の時 竹も笹もないので、教室のドアに願い事を日本語で書いた短冊を飾りました

私は毎日、蚊取り線香を持参して出勤しています。出勤と言っても、徒歩20歩。学校の中に教師用の部屋が用意されているのです。別な建物にもう少し広い部屋もありますという学校側の厚意を丁重にお断りして、教室と同じフロアにある部屋に住んでいます。だって、十分広いんですもの!その豪華ワンルームから、火をつけた蚊取り線香を持って毎朝教室に行き、教室の隅に置いて授業をします。

日本語初級学習者が覚えなければならない漢字のひとつに「火」があります。「火曜日の火」です。それを、なぜか「かいようび」と勘違いしている学生がいることに気づいた私は、「かとりせんこう」という語彙を導入することにして、「火曜日の火、かとりせんこうのか」「か、モスキート」「モスキートキラー、かとりせんこう」と学生に教えました。

ちょうど相前後して、「~はどちらですか」が教科書に出てきました。「~は、どこですか」を丁寧に言うバージョンで、「おてあらい(トイレ)はどちらですか」「あちらです」というセットで学生は覚えることになります。

新しく習った言葉や文型は、使ってみたくなります。私もフランス語の曜日を暗記した時は、ホントにもういい歳して、「聞いて!聞いて!」というノリで学生にたちに披露しました。しっかり発音を直されて及第点はもらえず、若干の落胆を禁じえませんでしたが、私のフランス語物語はまた別の機会にしましょう。

学生は果敢にも、新しく覚えた「かとりせんこう」と「どちらですか」を組み合わせて、不完全ながら「かとりせんこうはどちらですか」と私に質問をしたのです。「かとりせんこう」が「かあと・・せんこう」になってしまったのは、たぶん私のせいです。「かいようび」ではなく「かようび」に修正したかった私は、火曜日の「か」を強調しすぎました。

発音に関して学生に心の中で謝りながら、「かとりせんこうは、あちらです」と私は答えました。と同時に、蚊取り線香に対して「どちらですか」「あちらです」という言い方でいいのか、と疑問に思いました。そんなことは、日本語教師の資格を取るために講習を受けていたときには、習いませんでした。日本語教育能力検定試験や登録日本語教員の試験勉強の中にも出てきませんでした。

これを読んでいるみなさんは、どう考えますか?カメルーン人学生たちは、1年以内に日本の日本語学校に留学します。そこでは、アルバイトをすることもあるでしょう。コンビニの店員になるかもしれません。そのときに、商品の場所を尋ねられて「あちらです」と答えるのは悪くないだろうと思うので、返答に関しては許容範囲なのですが、問いかけとしてはどうでしょうか。丁寧過ぎますか?!

話しはここで終わりません。私にうながされて「かとりせんこうは、どちらですか」と言い直した学生は、言った後でハッと何かを思い出したような顔をして、次なる質問をしてきました。想像つきますか?

「先生のかとりせんこうは、どちらですか」ときました。なるほど!所有を表す「の」も勉強したてです。文法的に「の」は結構やっかいで、色々な用法があります。「だれのかばんですか」「何の本ですか」「どこのワインですか」と、いくつかの文型をマスターしなければなりません。テストをすると間違い続出です。

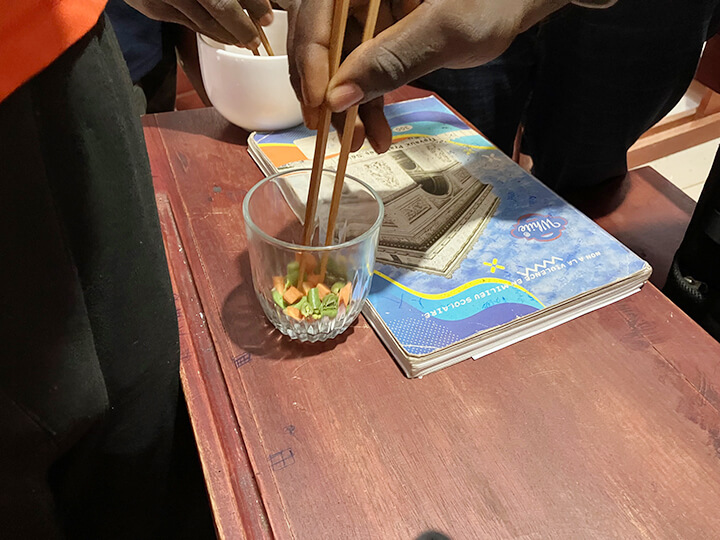

お箸の持ち方を勉強して、野菜をつかむ練習 お豆やお米は難易度が高すぎました

朝8時から12時までの授業で、休憩は10時から10時20分。短い時間の間に、学生たちは実に様々な質問をしてきます。授業が終わった後も、質問は続きます。「おなかがすきました」「おなかがすいています」はどう違うのか、などとすきっ腹をかかえた私に聞いてくるのです。

そして「先生、おなかがすきました」(先生もおなかがすいたでしょう?の意味)と言っては、ランチのアボカドサンドを分けてくれたりします。このアボカドサンドというのは、バゲット(いわゆるフランスパン)にアボカドと薄くスライスした玉ねぎをはさんで食べるというもので、簡単ながらなかなか美味しいです。

停電あり、断水あり、インターネット不安定と、3拍子揃ったカメルーンの首都ヤウンデですが、なんとか3か月乗り切った日曜日にこれを書いています。決して楽ではないけれど、学生の素直さと熱心さに支えられた3か月でした。